Pembangunan Batalyon TNI Terus Berlanjut: Mualem Diam, DPRA Bungkam!

Banda Aceh, Infoaceh.net –Dalam sejarah politik Aceh modern, ada satu kata kunci yang selalu menjadi titik simpul antara harapan dan kecurigaan: perdamaian.

Setelah konflik berkepanjangan yang menewaskan ribuan orang dan menghancurkan sendi-sendi masyarakat, rakyat Aceh memilih jalan damai pada 2005 melalui MoU Helsinki.

Perjanjian itu bukan sekadar dokumen politik, tetapi kontrak moral antara rakyat Aceh dan Republik Indonesia—bahwa konflik telah usai, dan bahwa Aceh akan diatur secara khusus dan bermartabat melalui UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh).

Namun 20 tahun setelah MoU Helsinki diteken, bayangan militerisasi kembali menampakkan wajahnya.

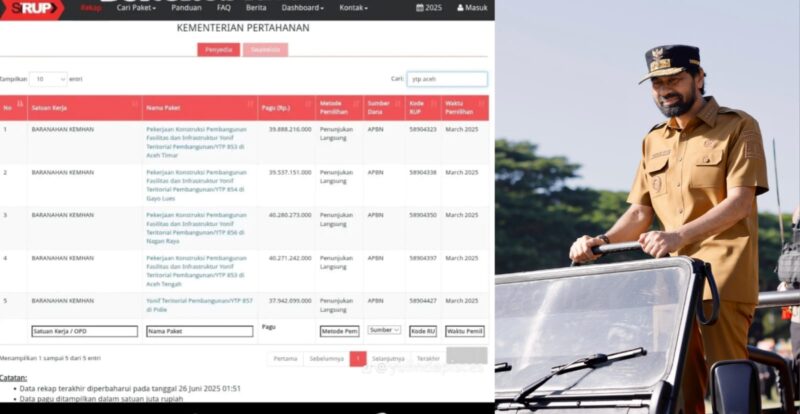

Bayangan masa lalu yang tiba-tiba hadir dalam bentuk pembangunan lima batalyon TNI baru di beberapa wilayah Aceh.

Yang lebih mencemaskan, adalah kebisuan para pemimpin lokal, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, sosok yang selama ini dikenal lantang bersuara tentang hak-hak rakyat Aceh.

Hingga kini, tidak ada satu pun pernyataan dari Mualem menolak tambahan batalyon TNI ini—padahal pembangunan tersebut dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran serius terhadap MoU Helsinki 2005.

Ironisnya, dalam kasus sengketa tanah wakaf Blang Padang Banda Aceh, Mualem tampil tegas dan bahkan menyurati Presiden Prabowo Subianto. Tapi, dalam kasus pembangunan fasilitas militer baru yang berdampak sistemik terhadap perdamaian dan otonomi Aceh, ia memilih diam.

Pada 7 Juli 2025, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat turun ke jalan, memadati depan Kantor Gubernur Aceh. Mereka membawa spanduk penolakan dan menyuarakan dua tuntutan: pengembalian lahan wakaf Blang Padang dan pembatalan pembangunan batalyon TNI.

Namun, suara mereka tak masuk ke ruang rapat pemerintah. Jalanan diblokade, dan aksi hanya dibalas oleh pagar kawat dan aparat.

Koordinator aksi, Yulindawati, mengingatkan bahwa tanah Blang Padang merupakan wakaf Sultan Iskandar Muda, bukan tanah negara. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan lima batalyon baru adalah bentuk pelecehan terhadap kesepakatan damai yang sudah dijaga selama dua dekade.

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman (Haji Uma), ikut bersuara lantang. Ia menyebut bahwa pembangunan enam batalyon (satu proyek di Aceh Singkil dibatalkan) dengan anggaran Rp238 miliar adalah bentuk pengkhianatan terhadap MoU Helsinki. Bahkan, ia menilai alasan “ketahanan pangan” yang digunakan sebagai justifikasi pendirian batalyon sebagai dalih yang tidak masuk akal.

“Kalau ingin memperkuat ketahanan pangan, libatkan petani, bukan menambah pasukan bersenjata lengkap,” tegasnya.

Rakyat Aceh tidak sedang menolak kehadiran TNI secara menyeluruh. Tapi penambahan batalyon di wilayah yang pernah menjadi daerah konflik, tanpa keterlibatan rakyat Aceh dan tanpa konsultasi dengan Pemerintah Aceh, jelas adalah pelanggaran terhadap perjanjian damai.

Apalagi jika anggaran yang digunakan mencapai Rp238,2 miliar.

Aceh punya MoU Helsinki 2005 dan punya UUPA—dua dokumen penting yang menjamin keistimewaan Aceh dalam pengelolaan keamanan. Tapi hari ini, dokumen itu seperti kertas usang yang dilupakan oleh para elit yang dulu bersumpah akan menjaganya.

Yang lebih menyakitkan, suara dari DPRA pun nyaris tak terdengar. Sementara mahasiswa yang turun ke jalan hanya diberi ruang dalam bentuk audiensi tertutup.

Lima batalyon TNI sedang dibangun di sejumlah kabupaten di Aceh: Nagan Raya, Aceh Timur, Gayo Lues, Pidie, dan Aceh Tengah. Proyek ini didukung anggaran fantastis: Rp238 miliar, mayoritas dilakukan lewat penunjukan langsung.

Ironisnya, pembangunan itu dilakukan tanpa partisipasi rakyat, tanpa konsultasi dengan Pemerintah Aceh secara resmi, dan yang lebih memilukan—tanpa suara dari mereka yang seharusnya menjaga kehormatan Aceh.

Mualem Diam, DPRA Bungkam

Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, atau lebih dikenal sebagai Mualem, adalah figur sentral dalam narasi perlawanan Aceh. Mantan Panglima GAM itu menjadi simbol keberanian dan harga diri rakyat Aceh. Ia dipercaya sebagai tokoh yang tidak mudah tunduk pada Jakarta.

Bahkan saat sengketa tanah wakaf Blang Padang mencuat, Mualem bersuara keras dan menyurati Presiden Prabowo, menuntut pengembalian tanah kepada Masjid Raya Baiturrahman.

Namun, pada isu yang jauh lebih fundamental—penambahan kekuatan militer secara sistemik di tanah Aceh—Mualem justru diam seribu bahasa. Tak satu pun pernyataan keluar darinya.

Tidak ada sikap resmi dari Pemerintah Aceh. Tidak ada protes, tidak ada keberatan, bahkan tidak ada kejelasan apakah Mualem setuju atau tidak.

Lebih parah lagi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang seharusnya menjadi lembaga politik pengawal otonomi Aceh pun ikut bungkam. Tidak ada rapat untuk penolakan pembangunan lima batalyon baru TNI di Aceh.

Tidak ada inisiatif meninjau ulang proyek yang begitu besar dan kontroversial itu. Mereka hanya diam.

MoU Helsinki membatasi jumlah personel TNI di Aceh hanya 14.700 orang. Itu adalah kesepakatan resmi yang diakui dunia internasional. Ia menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan kewenangan khusus bagi Aceh dalam mengatur keamanan dan urusan internal lainnya.

Namun hari ini, ketika tambahan ±6.000 hingga 18.000 personel digeser masuk Aceh, tidak ada transparansi.

Bahkan alasan yang digunakan pemerintah pusat—untuk mendukung ketahanan pangan—justru dianggap mengada-ada dan ofensif terhadap akal sehat.

“Kalau mau memperkuat ketahanan pangan, libatkan petani. Bukan bangun batalyon.”

— H. Sudirman alias Haji Uma, Anggota DPD RI dari Aceh.

Ia juga menyebut, proyek ini dilakukan tanpa komunikasi terbuka dengan Pemerintah Aceh maupun masyarakat lokal, yang justru menjadi pihak yang paling terdampak.

Sejak kapan pembangunan barak militer menjadi simbol kemajuan?

Mengapa ketika rakyat meminta sumur bor, kelas sekolah, rumah layak huni, dan jembatan di desa terpencil—jawabannya adalah markas tentara?

Apakah negara benar-benar mendengar? Ataukah Aceh hanya dianggap sebagai “wilayah yang harus diawasi,” bukan “provinsi yang dihormati”?

Hari ini rakyat Aceh bertanya: di mana Mualem dan DPRA saat Aceh kembali dihinggapi trauma militerisasi?

Damai itu bukan ketiadaan konflik. Damai adalah hasil dari keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap janji. Ketika pemerintah pusat bertindak sepihak, dan elit lokal diam melihat rakyatnya dipinggirkan, maka perdamaian bukan lagi warisan, melainkan bom waktu.

Yang ditolak bukan TNI, tapi cara negara mengabaikan komitmen damai.

Yang dilawan bukan pembangunan, tapi penghinaan terhadap kehendak rakyat.

Hari ini, sejarah mencatat:

Rakyat bersuara.

Mahasiswa turun ke jalan.

Haji Uma berdiri menyampaikan keberatan.

Sementara itu, Mualem diam. DPRA bungkam. Hari ini, suara rakyat ditenggelamkan oleh senyapnya para elit.